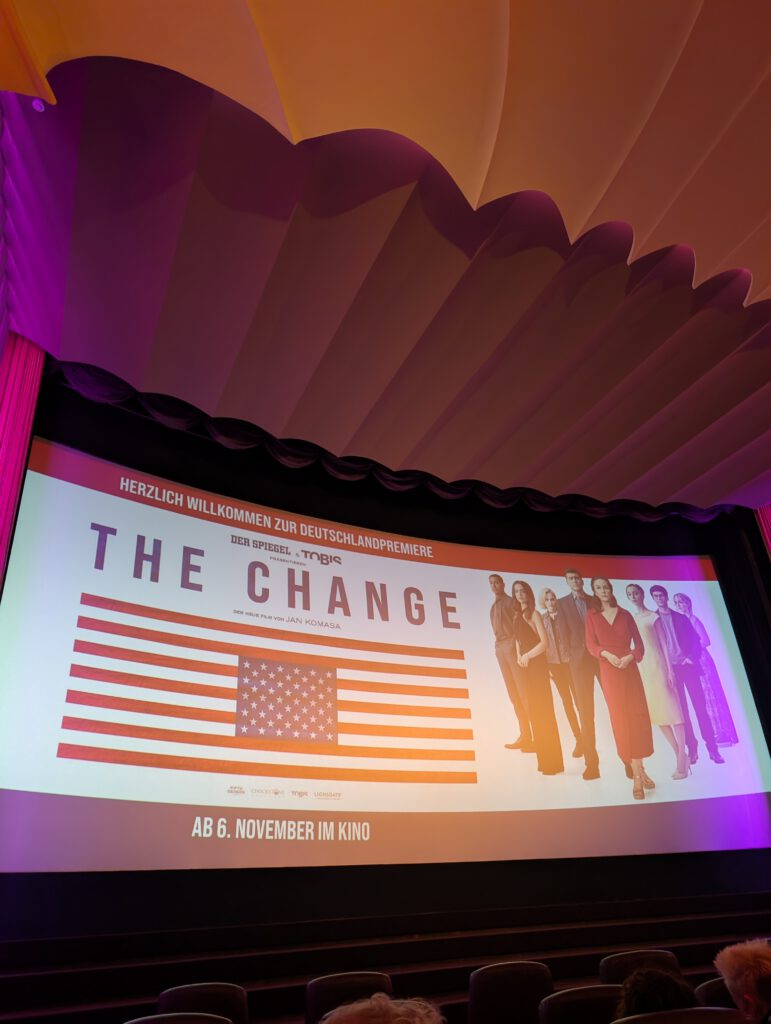

Der Regisseur & Drehbuchautor Jan Komasa hat mit „The Change“ einen Film gemacht, der aktuell wie nie wirkt. Dabei hat er diese Idee seit 2018 verfolgt. In „The Change“ verfolgen wir eine Familie über einen Zeitraum von fünf Jahren, an dem sie immer wieder zusammenkommen und den radikalen politischen Wechsel in den USA nicht nur diskutieren, sondern am eigenen Leib erfahren. Hochkarätig besetzt, u.a. mit Diana Lane, Kyle Chandler, Mckenna Grace und Zoey Deutch könnt ihr euch im Kinosessel die ganze Zeit fragen: Wie weit sind wir von „The Change“ eigentlich noch entfernt?

Diese Frage habe ich auch als Einstiegsfrage in mein Interview mit Jan Komasa gewählt. Schnell landeten wir aber bei etwas, dass uns beide, trotz zwei unterschiedlichen Geburtsorten verbindet: Das Aufwachsen in einem kollabierendem System und das Suchen nach dem eigenen Platz in einer Welt, die es so gar nicht mehr gab. Natürlich geht es auch um den Film, aber eben auch um soviel mehr.

*Kleine Randnotiz: Ich habe den Film im Original geschaut, weswegen die Übersetzung der Zitate eventuell nicht ganz akurat ist.

Wie fühlt es sich an, jetzt einen Film rauszubringen, der wirkt, als könnte er die Realität der nächsten Zeit zeigen? Du bist ja jahrelang mit dem Thema beschäftigt gewesen.

Jan Komasa: Für mich ist es einfach, mir diese Realität vorzustellen. Wir beide kommen aus Zentraleuropa, du aus Deutschland, ich aus Polen. Wir beide kennen uns mit verschiedenen Systemen, in denen Menschen leben, aus. In den letzten 100 Jahren hatten wir vier verschiedene politische Systeme. Unsere Großeltern und Eltern haben das erlebt, wir zum Teil auch.

Wir haben unsere Erfahrungen mit -ismus gemacht. [Meint: Faschismus, Sozialismus, Kommunismus.] Berlin ist ein guter Ort, um darüber zu sprechen. Diese Stadt war mal geteilt, und man sieht das auch heute noch überall, in der Architektur, in den Menschen und ihrer Art. Die Teilung ist nach wie vor Teil der DNA von Berlin.

Naja, nicht nur in Berlin. Die Ost-West-Teilung, auch wenn es keine Mauer mehr gibt, ist in den Köpfen durchaus noch da.

Ihr nennt Leute aus dem Osten „Ossis“, oder? Wir in Polen haben auch solche Wörter. In den letzten 100 Jahren waren wir mehrfach besetzt und aufgeteilt. Wir gehörten zu Preußen, zu Russland, zu Österreich. So wie Berlin auch. Verschiedene Regionen Polens gehen damit unterschiedlich um, und das merkt man auch. Wir haben ein Meme in Polen, den #stillthere. Weil man eben merkt, dass sich nicht alle Teile Polens gleich entwickelt haben.

Wir in Polen haben einen sehr schwarzen Humor, voller Ironie. Das ist unsere Kultur, weil wir so viele politische Systeme überstanden haben. Wir mögen es nicht, wenn jemand kommt und uns die Welt neu erklären will. Wir haben das schon zu oft erlebt.

Aber die USA kennen das nicht. Sie verstehen auch die Ironie und den schwarzen Humor nicht. Überleg mal, in Polen haben ca. 40 Millionen das alles erlebt, in Deutschland 70 Millionen. Dazu noch die ganzen Nachbarstaaten. Wir reden von ca. 150 Millionen Menschen in Zentraleuropa, die erlebt haben, was politischer Wechsel anrichten kann. Allein in den letzten 300 Jahren hat sich das so sehr geändert, haben wir so viel erlebt.

Es gab Königreiche, Diktaturen, Demokratien. So viel Wandel. In den USA gibt es seit 250 Jahren das gleiche System. Für sie ist das, was aus der rechten Ecke kommt, autoritär. Das ist ihr Gegenentwurf zur Monarchie. Aber mehr gibt es nicht. Der König ist der Befehlsgeber und am nächsten dran an Gott, und alle müssen machen, was er sagt. Das wollten die USA nicht. Deren Verfassung, die Hamilton geschrieben hat, beruht auf den römischen Gesetzen. Sie glauben an die Verfassung und deren Zusätze, an Souveränität und Unabhängigkeit. Sie haben Angst vor jeder Art von -ismus, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Europa hat das erlebt. Wir glauben auch nicht daran, aber wir wissen, dass wir das überleben können. Und deswegen haben wir keine Angst davor.

Ich kann nur für Deutschland sprechen, aber ich habe durchaus das Gefühl, dass Menschen wieder an Faschismus interessiert sind.

Ich verstehe, was du meinst. Da geht es aber auch um Angst. Da wurde etwas nicht überwunden.

Ich habe ja schon vom schwarzen Humor erzählt, der Polen auszeichnet, und das ist eine Überlebensstrategie für uns. Wir wissen, dass Menschen beeinflussbar sind. Man kann heute an Freiheit und Demokratie glauben. Dann passiert dir am Mittwoch etwas, und am Donnerstag wachst du auf und hasst die Freiheit der anderen.

Das haben wir doch auch erlebt. Wie schnell hat sich denn für uns und unsere Familien das Leben verändert? Europa war so lange das Zentrum der Welt, wir haben uns sicher und gut gefühlt. Und jetzt kommt da plötzlich Asien und ist viel weiter entwickelt, hängt uns ab. Alles dort geht so viel schneller.

Deutschland und Polen sind ökonomisch miteinander verbunden. Viele Polen arbeiten für deutsche Unternehmen, stellen z. B. Autoteile für deutsche Autobauer her. Und plötzlich werden deutsche Autos nicht mehr gekauft, und man sieht mehr chinesische Autos auf den Straßen. Dann gibt es eine Krise, die beide Länder beeinflusst. Plötzlich schaut man dann genauer hin, nimmt wahr, dass im eigenen Umkreis andere Sprachen gesprochen werden, die man nicht versteht.

Ich würde dich gern besser verstehen, weil unsere Biografie ein paar Überschneidungen hat. Wir sind beide im Osten geboren …

Ich bin am 28. Oktober 1981 geboren, am gleichen Tag wie Julia Roberts, Bill Gates und Joaquin Phoenix. Das ist sicherlich ein gutes Zeichen. [Er lacht] Im Herbst umgibt einen auch oft Trostlosigkeit, besonders so kurz vor Halloween. Vielleicht hat das auch meine Filme beeinflusst, denn es sind immer Thriller. Ich mag es, Menschen zu verschrecken.

Die Trostlosigkeit habe ich mir wirklich zu eigen gemacht, weil sie auch Teil meiner DNA ist. Ich bin in einem kollabierenden Kommunismus hineingeboren. Dann hat der Kapitalismus übernommen. Ich bin in die 90er hineingewachsen, mit all diesen Hollywoodfilmen. „Indiana Jones“, „E.T.“, „Jurassic Park“, all diese Filme von Spielberg.

Mein Vater hat eine kleine Rolle in Steven Spielbergs „Schindlers Liste“ gespielt. Mein Bruder und ich durften also zwei Wochen am Set verbringen, und ich habe nie vergessen, welchen Eindruck das auf mich gemacht hat. Es ist unbeschreiblich. Ich erinnere mich, dass ich zu Spielberg gesagt habe, dass ich auch Regisseur werden will. Und er meinte: „Eines Tages wirst du das sein.“

Ich glaube, ich habe mir meine Arbeit gar nicht ausgesucht, sondern sie hat mich gefunden. Ich habe als Jugendlicher alles geguckt: Friends, Twin Peaks, MTV, Viva, Viva Zwei … Ich habe Popcorn gelesen, Bravo und Bravo Girl. Alle in Polen haben das getan.

Ich weiß genau, wovon du sprichst, weil du 1:1 mein Aufwachsen beschreibst. Ich erinnere mich wenig an den DDR-Alltag, aber an die plötzlichen Änderungen. Und an die Suche nach einem Platz im neuen System.

Du verstehst mich! Wir mussten damals danach suchen. Aber ich glaube, für die, die heute jung sind, ist es noch viel verwirrender. Wir alle wollen doch nur akzeptiert werden. Wir sehnen uns danach, dazuzugehören. Damals gab es kein Social Media. Das heißt, wir mussten unseren Platz und unsere Menschen selbst finden.

Wir mussten rausgehen, auf Konzerte, in Bars und Discos, und nach Menschen suchen, die zu uns passen. Wir haben uns verliebt, während unsere Freunde dabei waren, haben uns gestritten und mussten mit Enttäuschungen umgehen. Das war nicht immer schön, aber es hat uns resilient gemacht.

Weil wir im direkten Austausch waren …

Ja genau. Heute hängen aber alle an ihren Bildschirmen ab. Gleichzeitig benehmen sich viele heute, als wären sie Teil einer Herde, und zwar online und offline. Es gibt so viel Gruppendenken. Wenn du 1998 in einen Club wolltest und der Türsteher „nein“ gesagt hat, dann hast du mit deinen Freunden einen Weg gefunden, doch reinzukommen. Weil es immer irgendwo ein offenes Fenster gab, und wir einfach dumm und mutig waren.

Diese Fenster gibt es heute nicht mehr. Social Media ist so effizient geworden, dass du ausgeschlossen wirst, wenn du nicht das „Go“ bekommst, dass du dazugehörst. Diese Brutalität, mit der die Gen Z konfrontiert ist, löst Ängste aus. Jeder hat Angst vor Ablehnung, weil sie das soziale Aus bedeuten kann. Deswegen ist niemand wirklich mutig, sondern macht, was alle machen. Bei aller Individualität wollen am Ende doch alle gleich aussehen, denn wer aus der Masse heraussticht, könnte attackiert werden.

Das schließt aber irgendwie auch das kritische Denken mit ein, oder?

Das könnte das Ende bedeuten. Niemand denkt mehr selbst nach. Alle sind einsam, aber statt darüber zu reden, vertrauen sie sich nur ChatGPT an. Das gibt ihnen das Gefühl, dass da jemand wäre, aber da ist ja keiner.

In meinem ersten Film Suicide Room, den ich 2011 auf der Berlinale vorgestellt habe, ging es um einen Jungen, der vom Internet abhängig ist. Er gründet die Suizidgesellschaft. Vielleicht rede ich auch deswegen so viel über Gemeinschaft, Familie und Gruppendenken, weil uns das heute mehr als jemals zuvor beeinflusst.

Die neue Generation ist für Gruppen- statt individuellem Denken viel anfälliger, als wir das damals waren. Natürlich hatten auch wir Schwierigkeiten und sind angeeckt. Aber es war analog, wir konnten uns zurückziehen. Heute ist das viel schwieriger, weil alles auch online stattfindet. Man wird regelrecht verfolgt.

Im Film heißt es sinngemäß, dass kritisches Denken ist nicht mehr nötig und gewollt ist. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen sich über diese Entwicklung freuen.

Ja, und ich verstehe, warum. Gewissheit ist ein starkes Betäubungsmittel. In Familien und in der Politik bringt es kurzfristige Erleichterung, Zweifel an eine Führungsperson abzugeben, sei es an eine Person oder ein Unternehmen/eine Institution. Es bedeutet weniger Streit beim Abendessen usw. Die Quittung dafür kommt später in Form von verlorener Handlungsfähigkeit.

Der Film zeigt, wie verführerisch dieser Komfort für uns alle ist. Ein gesundes Leben braucht jedoch auch Momente der Geborgenheit. Ich glaube, Liebe kann in einem permanenten Kampf nicht überleben. Aber eine gesunde Demokratie braucht Kunst – die eine Form des kontrollierten Unbehagens sein kann: Fragen, Kreuzverhör, die Reibung des Pluralismus. „The Change“ inszeniert diese Spannung innerhalb eines Haushalts, sodass man die Kompromisse spürt … und nicht nur denkt oder intellektuell erfasst.

Ein anderes Zitat lautet: „Sie werden zuerst die holen, die intellektuellen holen, und die, die offen ihre Meinung sagen. So steht es in den Geschichtsbüchern“. Hast du Angst vor solch einer Realität.

Ich bin eher vorsichtig als ängstlich …

Ich bin in einem Land aufgewachsen, in dem die Freiheiten schwinden: nicht durch ein dramatisches Verbot, sondern durch tausend kleine Einschränkungen. Das Erste, was verschwindet, ist nie greifbar. Es sind diese kleinen Freiheiten, unbequeme Fragen zu stellen, und dieses leise Lachen, das einem im Halse stecken bleibt, weil es schwieriger geworden ist, Witze zu erzählen.

Mein Film ist eine dystopische Metapher. Zumindest habe ich ihn 2018 so konzipiert. Das Drehbuch stand 2020 fest!

Empfindest du dich als mutig, wenn du solche Filme machst?

Eigentlich sehe ich es nicht als Mut an … Ich fühle mich eher wie ein Telegrafist, der Botschaften übermittelt, die ich aufgefangen habe, indem ich mein seismisches Ohr an den Boden gelegt habe, um zu hören, was vor sich geht. Meine Aufgabe ist es, das menschliche Verhalten wahrheitsgetreu darzustellen und diese Wahrheit während des gesamten Prozesses zu schützen. Auch wenn es unangenehm ist. Der wahre Mut liegt oft beim Publikum: Es entscheidet sich, ambivalent zuzusehen, Fragen zu stellen, zu diskutieren …

Ellen nutzt ihre Worte als Waffe. Reicht das in der heutigen Zeit aus?

Worte haben Gewicht, doch Worte ohne Zuhören verhärten sich zu einem kontrollierten Echoraum; das ist Ellens Falle. In unserer Zeit braucht Sprache Verbündete: Grenzen, funktionierende Institutionen und kleine Akte der Solidarität. Der Film zeigt, wie Rhetorik schützen oder einsperren kann: oft innerhalb desselben Satzes, was offensichtlich absurd ist, aber so ist nun mal die Natur der Sache.

„Journalist zu sein ist eine bewundernswerte Sache“ heißt es im Film. Als Journalistin muss ich diese Frage einfach stellen, weil ich natürlich auch beobachte, wie sich viele Kolleg*innen auf KI verlassen und der Beruf sich dadurch natürlich auch verändert. Was denkst du über Journalismus?

Für mich ist Journalismus eine gesellschaftliche Kunst. Ich mache mir Sorgen, wenn Geschwindigkeit und Automatisierung Dinge wie Überprüfung, Kontext und Verantwortlichkeit ersetzen. KI kann ein nützliches Werkzeug sein für Transkription, Recherche, Dokumentensuche, Mustererkennung.

Wir können die KI wie einen Taschenrechner in der Mathematik verwenden. Aber sie darf niemals die Quelle sein, die kritisches Denken ausschaltet. Lesenden, Zuschauer*innen, das Publikum haben ein Recht darauf zu erfahren, was beobachtet, was überprüft und was Schlussfolgerungen sind, aber vor allem, WER der Autor des Werkes ist. Wenn KI ein Taschenrechner ist, ist der Journalist immer noch der Mathematiker, der das Problem auswählt und das Ergebnis bestätigt. Es braucht immer jemanden, der die Verantwortung für jedes Werk übernimmt und bestätigt, ob es KI-generiert ist oder nicht. Zumindest empfinde ich das so und möchte ich daran glauben.

„The Change“ könnt ihr ab 6. November im Kino anschauen. Mein Tipp: Lasst euch darauf ein, denn der Film beginnt ganz gemächlich und ich habe kurz überlegt, ob das wirklich so mein Fall ist. Aber wenn ihr dran bleibt, dann entwickelt „The Change“ eine Wucht, die euch noch lange beschäftigen wird. Wenn ihr den Film gesehen habt, dann schreibt mit gern, wie er euch gefallen, was er vielleicht in euch ausgelöst hat.

Schreibe einen Kommentar