Für mich ist Meinungsfreiheit ein extrem hohes Gut. Und doch stoße ich immer wieder auch an Grenzen, weil ich zum Beispiel nicht verstehen kann, dass laut einer Studie 44 % der Deutschen glauben, ihre Meinung nicht mehr frei äußern zu können. Wie kommt diese Zahl zu stande? Was glauben Menschen, nicht sagen zu können, wo ich doch tagtäglich mit Dingen konfrontiert werde, die ich persönlich für unsagbar halte?

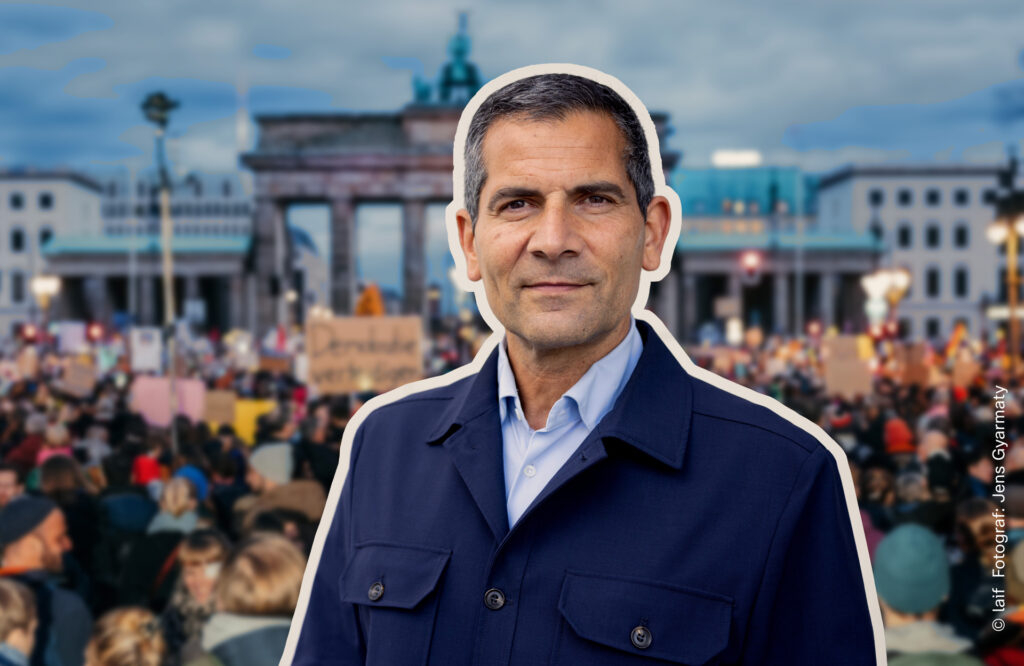

Weil ich keine Antwort auf die Frage habe, habe ich sie Mitri Sirin gestellt. Er hat für seine neueste „Am Puls“- Reportage nämlich auch die Studie als Grundlage genommen und versucht, Antworten auf seine und meine Fragen zu finden. Das Ergebnis lest ihr nicht nur in diesem Interview, sondern seht es auch ab 3.10.25 im ZDF und in der ZDF Mediathek.

Laut der Allensbach-Studie glauben 44 % der Menschen in Deutschland, dass sie ihre Meinung nicht mehr frei äußern können. Wie kann das sein?

Mitri Sirin: Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Auf der einen Seite garantiert uns das Grundgesetz freie Meinungsäußerung. Und auf der anderen Seite haben viele Menschen das Gefühl, nicht offen, nicht frei reden zu dürfen. Dieser Widerspruch hat mich interessiert und ist mindestens zur Hälfte dafür verantwortlich, dass wir diese Doku gemacht haben.

Die andere Hälfte ist davon inspiriert, dass wir „Am Puls“ am 3. Oktober ausstrahlen. Dieses Datum hat sehr viel mit Freiheit zu tun, die Menschen wiedererlangt haben. Und es kommt hinzu, dass ich, wenn ich über Freiheit nachdenke, immer sofort bei den USA lande. Denn im Grunde haben wir die Freiheit, die wir hier haben, von denen bekommen. Jetzt reißen sie das gerade alles wieder ein. Das ist ein enormes Spannungsfeld, weswegen wir für die Sendung auch lange in den USA unterwegs waren.

Was ich bei den Studienergebnissen nicht verstehe: Was glauben die 44 % denn, was sie nicht sagen können? Denn meiner Meinung nach sagen schon jetzt viele Menschen Dinge, die eigentlich mal als unsagbar galten.

Wir haben diese Umfrage zum Anlass genommen, den Film zu machen. Aber ich denke, sie spiegelt mehr das Gefühl der Verunsicherung wider als eine reale Einschränkung. Es gibt keine Einschränkung von Meinungsfreiheit hier in Deutschland! Das ist etwas Gefühltes.

Ja, es gibt Tendenzen, die den Meinungskorridor einengen. Wir haben jetzt zum Beispiel diesen Paragraphen 188. Da habe ich das Gefühl, dass es das nicht sein kann. Paragraf 188, der nach dem Mord an Walter Lübcke erweitert wurde, schützt Personen des politischen Lebens gegen üble Nachrede und Verleumdung.

Es ist richtig, dass man die Politik und ihre Repräsentanten besser schützt und dass man Signale gegen Hass und Hetze setzt. Aber wenn das dazu führt, dass Leute jetzt Angst haben, Politiker zu kritisieren, aus Sorge, eine Klage an den Hals zu bekommen, dann geht das in die falsche Richtung. Wir sind dem in unserem Film nachgegangen und sehen: Das ist nicht gut für unsere Demokratie. Da sollte man vielleicht noch mal drüber nachdenken.

Ich nehme an, dass ihr zum Thema auch im Osten Deutschlands unterwegs wart?

Es ist schon sehr klischeehaft, was wir da rausbekommen haben, was Menschen unter fehlender freier Meinungsäußerung zusammenfassen. Wir waren in Döbeln, einer Stadt mit 25.000 Einwohnern zwischen Leipzig und Dresden. Da haben wir ein Ehepaar getroffen, das sofort gesagt hat: „Wir wählen natürlich die AfD, aber wir dürfen gar nicht mehr sagen, was wir denken, denn dann werden wir gleich als Nazis bezeichnet.“ Da kamen andere dann dazu, es gab eine Diskussion, und ich habe dann auch gefragt: „Denkt ihr, dass es jetzt unfreier ist als damals in der DDR?“ Die Antwort war: „Ja, natürlich. Früher war alles viel besser.“ Das waren so viele Klischees.

Es gibt auch eine andere Entwicklung, die wir im Film aufzeigen: die Kulturidentitätsschiene, bei der sich insbesondere ältere Leute von der Gen Z gegängelt fühlen. Sie haben das Gefühl, sie sollen gendern, und die Bücher, die sie in ihrer Kindheit gelesen haben, heißen jetzt auch anders. Das ist ein Riesenfeld und führt dazu, dass Leute das Gefühl haben, sie könnten nicht mehr alles sagen. Ich möchte aber noch mal betonen, dass das ein Gefühl ist, keine Wahrheit.

Ist das nicht eins der großen Probleme der heutigen Zeit, dass das alles so gefühlt ist, weil Fakten gar nicht mehr so eine Rolle spielen? Dass jeder die eigene gefühlte Wahrheit hat, die dann noch von den eigenen Medien-Bubbles unterstützt wird?

Ich sehe das ähnlich. Ich glaube, der größte Treiber für diese Entwicklung, die wir besorgniserregend finden müssen, ist das Internet. In den sozialen Netzwerken werden Dinge auf einmal gleichzeitig sichtbar, die für viele überfordernd sind.

Die großen Tech-Unternehmen programmieren die Algorithmen so, dass man sich nur in einer Wohlfühlwelt bewegt. Wenn man diese Bubble dann verlässt, geht es auf einmal so richtig zur Sache. Da kriegt man Shitstorms und Widerspruch. Widerspruch ist schwer auszuhalten, und viele verwechseln das dann mit Zensur.

Zensur, das ist das, was es in der DDR gab! Wir sprechen im Film mit einem ehemaligen Künstler, der früher in der DDR Gedichte über Freiheit geschrieben hat. Er hat das Regime ein bisschen attackiert und ist dafür nach Hohenschönhausen ins Stasi-Gefängnis gekommen. Mit ihm haben wir seine alte Zelle besucht. Er hat uns daran erinnert, dass Menschen, die sagen, dass früher in der DDR alles besser war, keine Ahnung davon haben, was Unfreiheit wirklich heißt. Das war auch für mich sehr eindrucksvoll.

Ich war vorher noch nie an diesem Ort und fand den Besuch sehr intensiv. Es waren zu dem Zeitpunkt auch Schulklassen vor Ort. Mit denen habe ich mich unterhalten und war erstaunt, wie viele Leute sich das Stasi-Gefängnis jedes Jahr anschauen.

Jetzt gehen wir von der DDR mal weg hin zu den USA. Wie hast du die Stimmung dort in Bezug auf Meinungsfreiheit wahrgenommen?

Ich habe private Verbindungen in die USA und habe einen Freund von mir angeschrieben, der als Klimaforscher an der Uni von Michigan forscht. Seine Frau ist Professorin für African Studies & Diverse Culture. Diese Wissenschaftsfelder gibt es eigentlich gar nicht mehr in den USA. Sie finden nicht statt. Die beiden können im Grunde wirklich nicht mehr das sagen, was sie wollen.

Ich habe auch Jason Stanley, den Philosophieprofessor, in New York interviewt. Er hat Yale verlassen und geht jetzt nach Toronto, weil er das alles nicht mehr aushält. Er sprach von faschistischen Strukturen, die es jetzt in den USA gibt. Faschistische Führer würden immer als Erstes die Wahrheit attackieren. Das würde man in den USA gerade sehen.

Das sind Entwicklungen, die mich dazu gebracht haben, mich zu fragen, wie weit wir in Europa eigentlich davon entfernt sind. Ist das jetzt die Blaupause für das, was uns in Europa und in Deutschland blüht? Das ist auch genau die Frage, die wir mit dem Film aufwerfen, aber nicht beantworten.

Im Grunde muss das nämlich jeder für sich selbst beantworten: Wie viel macht man mit? Welche Entwicklungen nimmt man wahr? Gewisse politische Kräfte versuchen auszunutzen, dass die Regierung nur bedingt steuert, wie wir mit Meinungsfreiheit umgehen. Weil Meinungsfreiheit erst mal etwas ganz Abstraktes ist. Sie hat ja auch mit einem selbst zu tun. Muss man den eigenen Standpunkt verändern oder die anderen? Wie viel Toleranz brauchen wir in der Gesellschaft?

Ich glaube, dass wir Toleranz als Kraft noch viel stärker ausbilden müssen. Jeder Einzelne von uns muss da an sich arbeiten, weil es sonst nicht gehen wird.

Das Problem ist, dass jeder nach Toleranz ruft, aber die dann nur für sich einfordert. Toleranz gegenüber anderen ist ja eher selten das, was geübt wird.

Exakt – genau das ist das Problem. So ist es auch mit der Meinungsfreiheit, die beschnitten wird. Die Populisten beklagen immer, sie dürften nicht mehr sagen, was sie denken, weil sie von der Opposition gleich mundtot gemacht werden. Die andere Seite sagt das im Grunde auch.

Es hilft aber nichts, wenn die Gräben tiefer werden. Deswegen muss man sein Toleranzspektrum erweitern, muss das Aushalten üben und in sich hineinhorchen. Was ist es denn genau, was mich daran stört, was der andere gesagt hat? Geht es darum, dass das nicht meiner eigenen Meinung entspricht? Da muss man Toleranz lernen und erkennen: Ich kann andere Meinungen akzeptieren. Man muss sie nicht teilen, aber man muss sie akzeptieren, wenn sie sich innerhalb unseres juristischen Rahmens befinden.

Wir können es alle nicht mehr hören, aber tatsächlich finde ich die Corona-Zeit lehrreich in Bezug auf Toleranz und Meinungsfreiheit. Weil wir da so tiefe Gräben gezogen haben. Ich habe da noch mal anders verstanden, wie unterschiedlich wir ticken.

Das ist eigentlich ein Paradebeispiel für Toleranz und Meinungsfreiheit. Da haben sich viele neu korrigiert. Und zu Toleranz gehört auch die Kritik im Nachhinein. Das trifft auf uns Medien ebenfalls zu: Wir gehen von den Fakten aus, die es in dem Moment gibt, und man spricht mit den Wissenschaftlern, die die höchste Glaubwürdigkeit haben. Aber es gehört auch zum Wesen der Wissenschaft, mal falsch zu liegen – denn sonst würde sie nie zur richtigen Lösung kommen.

Die Aufarbeitung dessen, was in der Corona-Zeit passiert ist, findet noch statt. Damals ist extrem viel Vertrauen in die Brüche gegangen.

Und gleichzeitig wird diese Aufarbeitung nicht mehr alle erreichen, weil es Menschen gibt, die sich von den seriösen demokratischen Medien abgewandt haben.

Ja, auch wir öffentlich-rechtliche Medien stehen vor diesem Problem. Deshalb gibt es auch keine Alternative zur Aufarbeitung. Denn unser Anspruch ist es, dass wir im Grunde alle erreichen wollen. Dazu gehört auch, dass konservative Stimmen gehört werden, ohne dass es von der linken Seite gleich ausgelegt wird, als würden wir in Nazi-Sphären abdriften. Es sind meist die Extreme auf beiden Seiten, die sich laut äußern – aber die Mitte darf nicht weniger werden. Deswegen müssen wir alle an unserer Toleranzgrenze arbeiten.

„Am Puls mit Mitri Sirin: Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr“ könnt ihr am 03.10.25 um 19:20 Uhr im ZDF anschauen. Alternativ findet ihr die Sendung auch in der ZDF Mediathek.

Wie seht ihr das? Habt ihr das Gefühl, eure Meinung frei äußern zu können?

Schreibe einen Kommentar